En el corazón de la noche japonesa, cuando el viento apenas roza las copas de los árboles y la luna tiñe de plata los tejados de los templos, aún resuena el nombre de un dios que rara vez alza la voz.

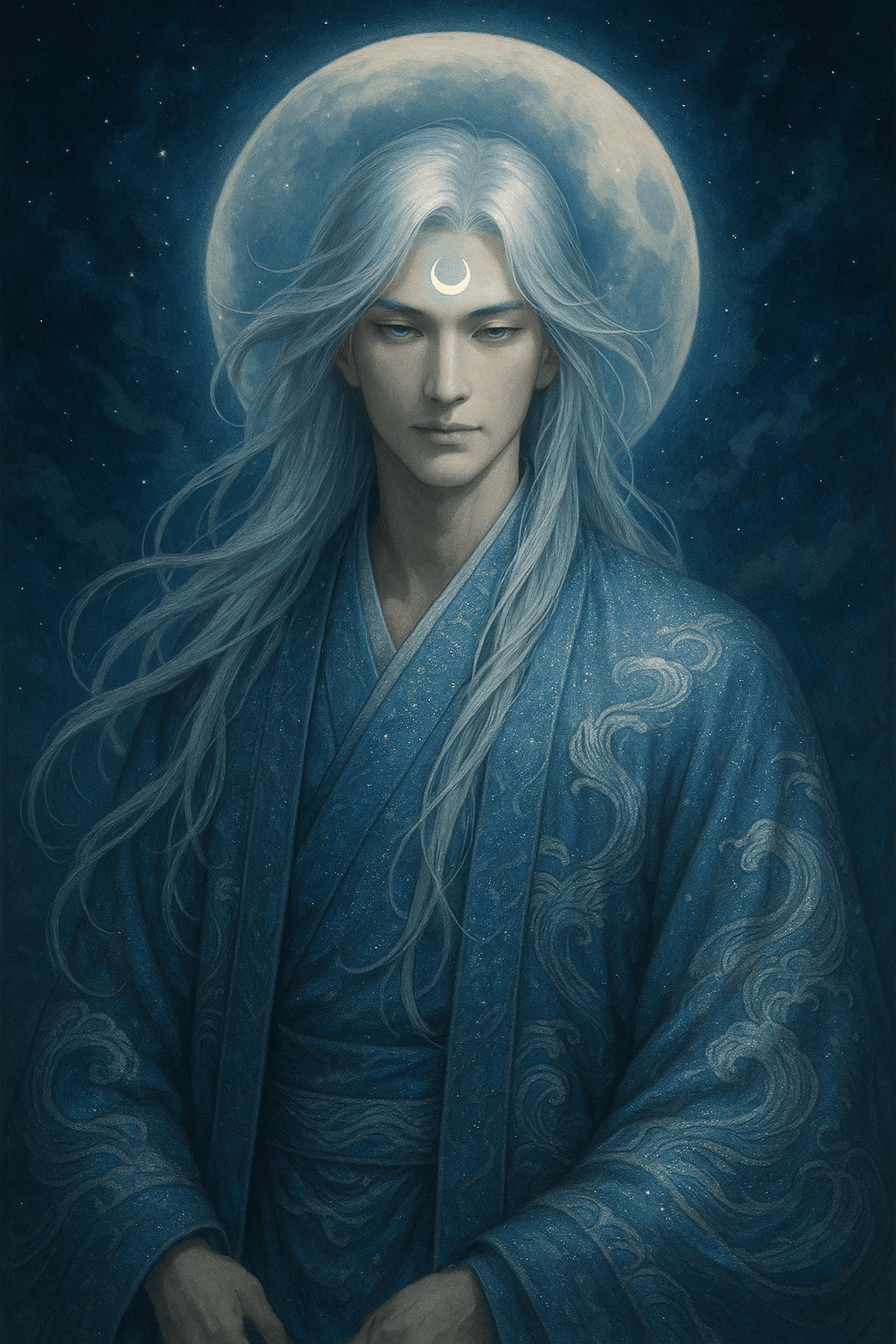

Tsukuyomi, espíritu de la luna, es una presencia discreta pero constante: su historia no se grita, se intuye; no se memoriza, se contempla.

El nacimiento del dios de la noche

Cuando el caos aún no se había asentado y la tierra flotaba entre brumas, el dios Izanagi emergió del inframundo cubierto de sombras. Lleno de impurezas, se sumergió en aguas sagradas para purificarse. Fue entonces cuando, al lavar su ojo derecho, la luna nació.

No era fuego como el sol, ni trueno como la tormenta. Era espejo, ritmo y reflejo. Tsukuyomi-no-Mikoto, el espíritu de la luna, abrió sus ojos y el cielo se llenó de un resplandor frío, apacible, más sutil que la luz del día. Su rostro, sereno. Su andar, invisible. Su presencia, inevitable.

A él se le encomendó el gobierno de la noche, de las mareas, del tiempo invisible. Mientras Amaterasu encendía la tierra con su fuego dorado, Tsukuyomi tejía la calma. Cada fase de luna era un gesto. Cada sombra, un mensaje. Y así comenzó su órbita eterna.

La armonía celeste

Durante un tiempo, el cielo fue compartido por los dos grandes luminarios. El Sol y la Luna cruzaban el firmamento en una danza perfecta, alternándose en equilibrio. La vida se adaptaba a ese ritmo: se trabajaba bajo la luz de Amaterasu, se dormía y soñaba bajo la mirada de Tsukuyomi.

Las mareas obedecían su paso. Las estaciones seguían el pulso solar. La humanidad empezaba a brotar como brotan los brotes tras la nevada, confiada en el orden del cielo. Y aunque su luz era tenue, Tsukuyomi no era pasivo. Observaba. Guardaba el ritmo. Cuidaba el silencio. No necesitaba imponerse: su influencia era como el agua quieta que moldea la piedra con el tiempo.

El crimen de la pureza

Pero incluso en el mundo de los dioses, nada permanece inmóvil. Un día, Amaterasu envió a su hermano como emisario a un banquete ofrecido por Uke Mochi, la diosa del alimento.

La diosa, en acto sagrado, preparó el festín desde su cuerpo: de su boca, arroz humeante; de su nariz, peces frescos; de su aliento, carne de caza. Era una creación antigua. Un gesto de ofrenda desde la vida misma.

Pero Tsukuyomi, al presenciar aquello, no vio santidad. Vio impureza. Y sin una palabra, sin juicio abierto, la mató.

Del cuerpo inerte brotaron los granos, los frijoles, el trigo. La Tierra quedó bendecida por la muerte. Lo que había sido violencia, también se volvió semilla.

El exilio de la luna

Cuando Amaterasu supo lo ocurrido, el cielo cambió. La aurora se volvió dura, y la luz ya no danzaba. Horrorizada por el crimen de su hermano, rompió la alianza sagrada. «Jamás volveremos a compartir el cielo«, decretó. Y desde entonces, el día y la noche dejaron de mirarse.

Tsukuyomi no protestó. Aceptó su destino con la misma serenidad con la que gobierna las mareas. Se retiró al silencio del firmamento nocturno, donde la luz se filtra pero no abrasa.

Desde entonces, su luz recorre los cielos sin cruzarse con el sol. Una media luna como media palabra. Una presencia que no desaparece, pero tampoco regresa del todo. El dios que no olvida, pero ya no habla.

El dios que habita en lo invisible

No todos los kami desean ser adorados. Algunos no buscan templos dorados ni cánticos al amanecer. Hay dioses que nacen para el murmullo, no para el estruendo. Tsukuyomi es uno de ellos.

En Ise, donde Amaterasu brilla como joya solar, se guarda un santuario menor: el Tsukuyomi-no-miya. No hay procesiones ni ornamentos. Solo piedra cubierta de musgo, sombra entre los árboles y plegarias susurradas.

Durante el festival del Tsukimi, cuando las familias contemplan la luna y ofrecen dulces redondos como su reflejo, su espíritu se insinúa. No se manifiesta. Pero observa. En el sintoísmo, lo que no se ve también respira. Y Tsukuyomi habita en lo invisible: en lo que vuelve sin ser llamado, en lo que guía sin tocar.

El dios que volvió a ser nombrado

Con los siglos, su nombre se desdibujó entre los mitos. Los niños aprendían sobre Susanoo y Amaterasu. Tsukuyomi era apenas un reflejo. Pero la luna no desaparece. Solo cambia de forma.

En tiempos modernos, su nombre volvió a surgir —no en altares, sino en historias. En el anime Naruto, Tsukuyomi es el genjutsu más temido: una ilusión creada por Itachi Uchiha que sumerge a la víctima en una eternidad bajo una luna roja. Una noche que no termina. Un juicio sin forma, solo tiempo.

En videojuegos como Smite, Persona o Final Fantasy, su figura es invocada como dios oscuro, avatar de equilibrio o espíritu ancestral de la luna. Los jóvenes que jamás leyeron el Kojiki pronunciaban su nombre con respeto, sin saber por qué.

Y en esa mirada renovada, Tsukuyomi encontró un nuevo reflejo. Porque la luna no necesita explicación. Solo necesita ser contemplada.

Y así, el dios que no pide culto, el que no busca redención, sigue girando sobre nosotros, desde lo alto. En los ciclos de las mareas. En las fases del alma. En las preguntas que nacen cuando cae la noche.

Porque algunos dioses no necesitan voz para ser eternos. Solo necesitan seguir regresando.

Descubre más desde xavierginer.com

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.