En el corazón de la mitología japonesa, donde la luz y la sombra se trenzan, hay un nombre que retumba como trueno entre montañas y costas: Susanoo, el dios de la tormenta y el mar. Su espíritu salvaje es viento que arrasa y agua que fecunda. Hoy quiero contarte su leyenda, no como un mito, sino como la huella de una energía que, tal vez, aún sopla dentro de cada uno de nosotros.

Un nacimiento en la frontera entre vida y muerte

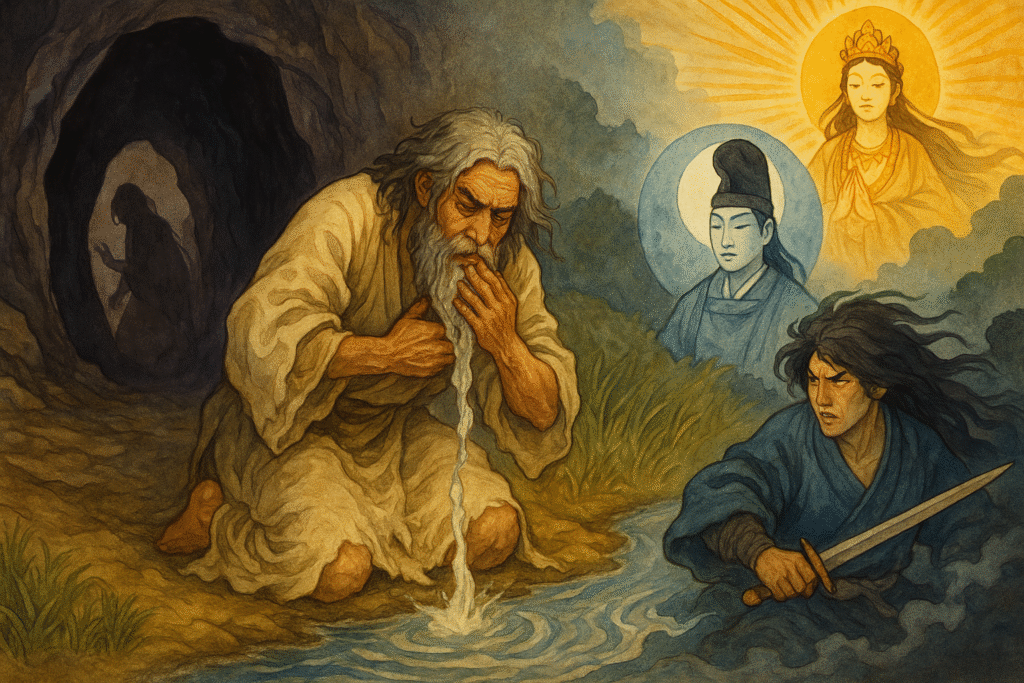

Izanagi, el padre de dioses y humanos, cruzó los umbrales del Yomi, el inframundo de los japoneses, para buscar a su amada Izanami, devorada por la oscuridad. No pudo rescatarla. Desgarrado, emergió de la caverna de la muerte, cubierto de impurezas. En la orilla de un río sagrado, se purificó: agua sobre su cara, agua sobre su barba, agua sobre su pecho roto.

De aquella ablución brotaron tres joyas. De su ojo izquierdo nació Amaterasu, la gran diosa del sol, radiante y justa. Del ojo derecho emergió Tsukuyomi, la luna digna, la noche que observa sin temblar. Y de su nariz, un estornudo que sacudió la tierra: Susanoo, el rugido de la tormenta convertido en carne.

Ya desde niño, Susanoo fue distinto. Donde Amaterasu brillaba como un faro de calma, él rugía como un mar encrespado en mitad del invierno. Su reino era el océano sin límites y el viento que doblaba bosques enteros. Aun así, dentro de su pecho crepitaba un vacío: un anhelo por la madre que nunca volvería, una ira imposible de contener, un deseo de algo más grande que la espuma de las olas.

El príncipe que rompió la calma del cielo

Los dioses del cielo, vigilantes y ordenados, no sabían qué hacer con aquel joven de mirada turbia y voz de trueno. Arrancaba árboles con sus manos, inundaba arrozales, gritaba su dolor sin pudor. Cuando clamó por descender al Yomi1 para ver a su madre muerta, Izanagi, cansado de su lamento y su caos, le negó el permiso y lo desterró.

Pero Susanoo, terco como un tifón, no se fue sin antes saludar a su hermana. Amaterasu, señora del día, que le temía y lo adoraba a partes iguales. Sospechó de su visita: ¿vendría a derrocarla? ¿A robarle la luz?

Para calmar sus dudas, retaron a la suerte con un juego divino: crear nuevas deidades a partir de lo que el otro poseía. Amaterasu tomó la espada de Susanoo, la partió con sus dientes y de los fragmentos nacieron tres diosas de pureza resplandeciente. Susanoo, a su vez, tomó el collar de perlas de su hermana, lo hizo crujir entre sus muelas y de cada cuenta brotaron cinco jóvenes dioses, fuertes como la roca.

Pero en lugar de traer paz, el desafío encendió la chispa de la soberbia. Susanoo proclamó su victoria, tronando que su linaje era superior. El cielo escuchó su risa. Amaterasu, herida en su orgullo, se retiró a contemplar los campos que hasta entonces florecían bajo su sol.

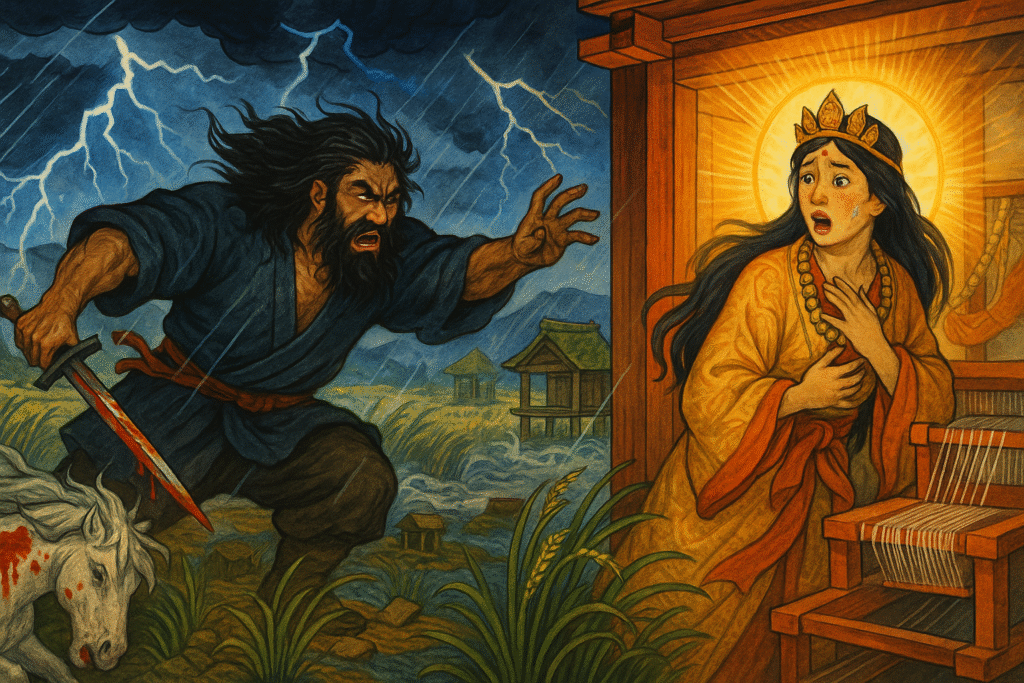

Entonces Susanoo, dueño de su propia rabia, desató su verdadero caos: arrancó brotes de arroz, inundó diques, pisoteó altares y, en un gesto final de locura, mató al caballo celestial, lo despellejó y arrojó su cuerpo ensangrentado en la sala donde Amaterasu tejía la luz de cada amanecer.

El grito de las doncellas tejedoras se mezcló con el murmullo de dioses horrorizados. Amaterasu, temblando entre furia y miedo, se ocultó en una cueva sellada por una piedra inmensa. Con su exilio voluntario, el día murió. Y la oscuridad caminó sobre la Tierra.

Cuando la luz se esconde y la noche reclama su reino

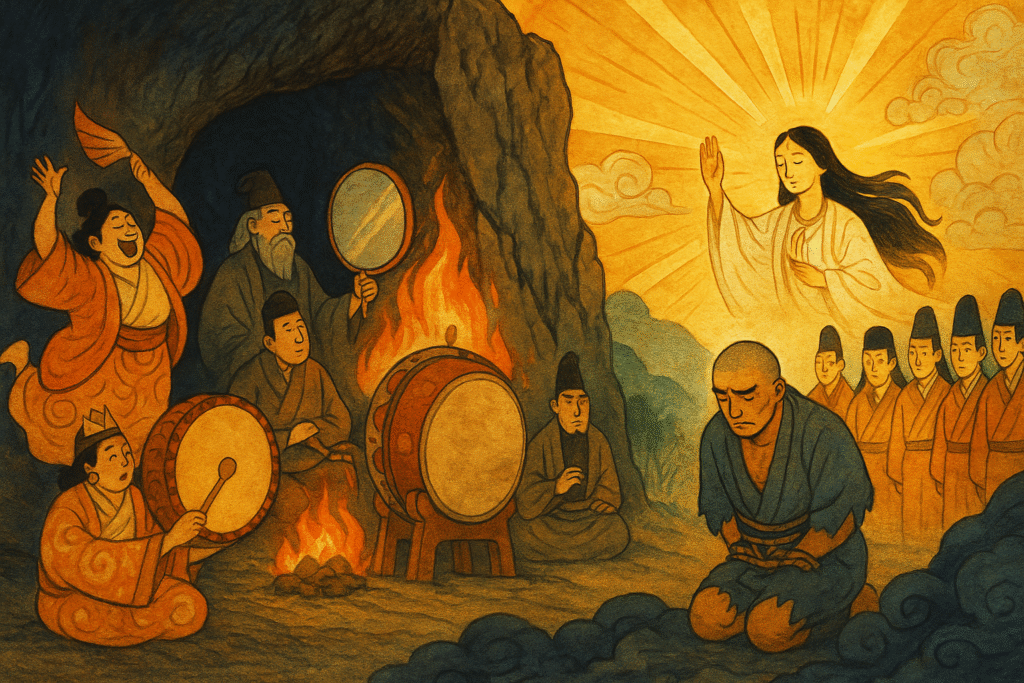

Con la diosa del sol escondida tras la roca, nada floreció. Las sombras se tragaron los senderos, los kami menores se reunieron, asustados, alrededor de brasas y cantos. Los dioses más sabios planearon cómo rescatarla: colocaron un espejo pulido junto a la entrada, tambores que resonaron como corazones exaltados y una danza obscena de la diosa Uzume, cuya risa burló la desesperanza.

El canto, el tambor y el espejo atraparon la curiosidad de Amaterasu. Cuando asomó apenas un hilo de su luz, la arrastraron de vuelta al cielo, devolviendo la aurora a los campos muertos.

Y Susanoo, el causante de la noche eterna, fue arrastrado frente a un tribunal de ochocientos dioses. Deshonrado, rapado y despojado de toda gloria, fue expulsado de Takamagahara — la Alta Llanura Celestial.

Así, descalzo, sin trono ni familia, descendió hacia el susurro de los juncos de Izumo. Allí, la furia que todo lo arrasaba estaba a punto de redimirse.

El cazador de serpientes, el salvador de Izumo

Los días del exilio llevaron a Susanoo a vagar entre aldeas y ríos. Fue el rumor del llanto lo que cambió su destino: junto a la corriente del río Hi encontró a una familia derrumbada en la orilla. Un anciano de barbas blancas, su esposa de ojos hundidos y, entre ellos, una niña de belleza quieta: Kushinada-hime, última flor de ocho hijas arrancadas por un mismo monstruo.

Cada año, decían, bajaba de las montañas Yamata-no-Orochi, la serpiente de ocho cabezas y ocho colas, bebiendo sake de los barriles y devorando a una hija tras otra como si fueran pétalos sin dueño. Siete hijas ya descansaban en su vientre. Kushinada era la última.

Los ojos de Susanoo, donde siempre tembló la rabia, brillaron con algo nuevo: propósito.

Pidió la mano de Kushinada si vencía a la bestia. Los padres, sin esperanza, le ofrecieron su bendición y toda la gratitud que sus huesos temblorosos podían albergar.

El plan del dios que sabe embriagar dragones

El hijo de la tormenta tejió su trampa como quien urde un hechizo. Mandó destilar sake tan fuerte que al primer sorbo quemaba la garganta como fuego de volcán. Preparó ocho grandes tinas, alineadas con cuidado en un claro del bosque. Cuando la serpiente llegó, sus lenguas bifurcadas olieron el licor. Las ocho bocas bebieron sin pausa, vaciando cada vasija hasta sumirse en la borrachera.

Susanoo, envuelto en un viento que aullaba su nombre, desenfundó la espada Totsuka-no-Tsurugi. Bailó entre colmillos y escamas. Su filo segó cabezas, tajó cuellos y rajó colas. Cuando el monstruo cayó desmembrado, una última sorpresa aguardaba: en la carne de una cola, brillaba algo que no pertenecía al mundo de las bestias: Kusanagi-no-Tsurugi, la espada cortadora de hierba, arma divina y presagio de imperios.

Con su trofeo y su esposa viva a su lado, Susanoo no solo salvó Izumo, sino también su propio nombre.

Reconciliación, legado y el dios que aún respira en la tormenta

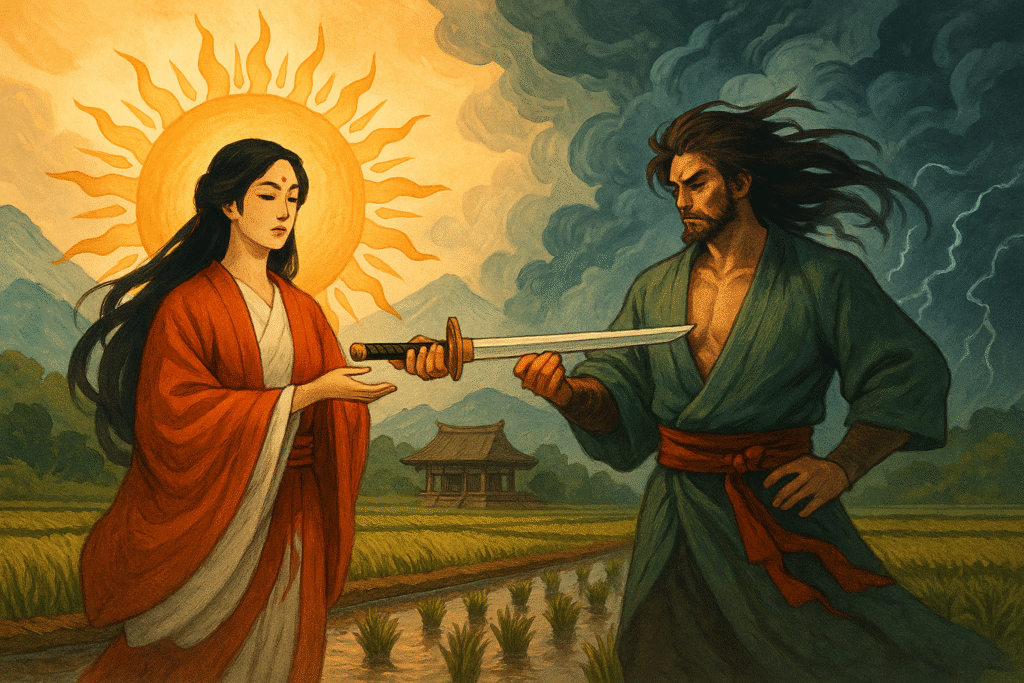

La Kusanagi fue su ofrenda de paz para Amaterasu. Una espada por la luz que casi apagó. La diosa la aceptó, y con ella bendijo a sus descendientes humanos: se convirtió en uno de los Tres Tesoros Imperiales de Japón, símbolo de la legitimidad de emperadores y héroes.

Susanoo, en cambio, se quedó en Izumo. Fundó allí su linaje, padre de dioses menores, protector de campos y arrozales, señor de templos donde aún se escucha su nombre en plegarias que ruegan por lluvias suaves y mares que devuelvan barcos.

Quienes lo invocan saben que la tormenta no es solo destrucción: es renacer, es limpiar lo que debe morir, es recordar que incluso el viento más fiero se inclina ante la voluntad de un corazón firme.

Susanoo vive

Dicen que cuando el viento gime tras los arrozales o la lluvia tamborilea en los techos, Susanoo camina entre hombres y mujeres, vigilando que la furia que habita dentro de cada uno no se vuelva locura, sino fuerza para derribar monstruos y templar espadas

Aún hoy, su rastro no se ha borrado del mundo de los hombres. En Kioto, el santuario de Yasaka honra su espíritu con antiguos rituales y procesiones sagradas. Cada verano, el Gion Matsuri convierte las calles en un escenario vivo donde su energía es invocada con danzas, tambores y ofrendas que reconocen tanto su fuerza como su misterio.

Porque Susanoo no es un dios fácil. Es la tormenta que desgarra, pero también el viento que limpia. El caos que arrasa, pero deja lugar para lo nuevo. Una paradoja divina que se opone y complementa, que destruye para poder crear. En él vive la verdad profunda de todo lo que se transforma: que el equilibrio no es quietud, sino oscilación.

Quizá por eso su presencia sigue siendo tan necesaria. En este mundo donde todo cambia con vértigo, donde las estructuras tiemblan y los caminos se bifurcan, Susanoo susurra desde las nubes: «No temas el caos. Cabálgalo.» Porque sólo quien se atreve a abrazar la tormenta puede cruzar al otro lado de sí mismo.

Difícil de encerrar. Difícil de ignorar. Y, sobre todo, imposible de olvidar.

- es el nombre del inframundo sintoísta, y también es la palabra genérica que los japoneses o chinos usan para referirse al mundo de los muertos en general. ↩︎

Descubre más desde xavierginer.com

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.